Urologia

Tumore del Rene

Medico Chirurgo specializzato in Urologia ed Andrologo

Patologie

Tumore del Rene

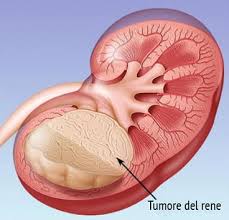

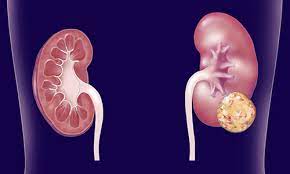

Cos’è il tumore del rene?

Il tumore del rene rappresenta il 3% circa di tutti i tumori, con la più alta incidenza nei paesi occidentali anche dovuto a una diagnosi precoce frutto di tecnologie avanzate. Il tumore al rene origina dalla proliferazione incontrollata di cellule aberranti che compongono le strutture dei reni, in particolar modo i tubuli renali.

Quali sono le cause e i fattori di rischio del tumore del rene?

Il tumore al rene origina dallo sviluppo incontrollato delle cellule renali che, a causa di un’alterazione del DNA, proliferano in maniera rapida e incontrollata, andando a creare la massa tumorale. Se non si intervenisse tempestivamente a trattare il tumore nelle fasi iniziali, questo potrebbe estendersi ad altri organi e tessuti e creare metastasi, ovvero formazioni neoplastiche situate in sedi differenti e distanti dal sito di origine.

Le cause che portano allo sviluppo del tumore al rene sono a oggi sconosciute, ma i fattori di rischio più importanti che possiamo riconoscere sono legati a:

- stile di vita

- fumo

- obesità

- presenza di patologie croniche, tra cui figurano il diabete e l’ipertensione.

Anche l’età e il sesso sono fattori che possono concorrere al rischio di ammalarsi di tumore al rene; la malattia interessa in particolar modo gli uomini a partire dai 60 anni d’età. Infine, è da tenere in considerazione anche l’esposizione, per esempio in ambienti di lavoro, a sostanze chimiche che possono concorrere allo sviluppo di un tumore, come l’amianto e il cadmio.

Non essendoci strategie di prevenzione primaria effettivamente efficaci, il consiglio è quello di ridurre il più possibile i fattori di rischio, dunque smettere di fumare, ridurre il peso corporeo in caso di sovrappeso e condurre uno stile di vita sano e attivo, seguendo un’alimentazione bilanciata.

Quali sono i sintomi del tumore del rene?

Il tumore del rene è asintomatico nelle fasi iniziali. Quando compaiono i sintomi, il tumore è spesso in fase molto avanzata. I sintomi che possono essere riferiti a tumore del rene sono:

- presenza di sangue nelle urine (ematuria)

- dolore alla schiena o al fianco

- presenza di un nodulo o un gonfiore sul fianco

- perdita di appetito

- perdita di peso non giustificata da diete

- stanchezza e febbre

- pressione alta

- varicocele (rigonfiamento delle vene dei testicoli)

- sudorazioni notturne

- dolori ossei (malattia metastatica all’osso).

Diagnosi

In molti casi la diagnosi avviene incidentalmente (circa il 60% dei casi) durante controlli per altre patologie e prima che il paziente sviluppi sintomi manifesti. In ogni caso, quando vi è il sospetto di un tumore al rene, il percorso diagnostico prevede una serie di metodiche che, in base alle indicazioni dello specialista, aiuteranno nell’individuazione del tumore e nella sua stadiazione (ovvero la valutazione dell’estensione del tumore nel rene). La diagnostica spazia dalla radiologica, alla medicina nucleare, con macchinari di ultima generazione ad alta risoluzione, all’anatomia patologica, con utilizzo di marcatori immunoistochimici e studio genetico.

Possono essere esami utili per la diagnosi di tumore del rene:

Ecografia addominale: una tecnica diagnostica per immagini non invasiva ma molto accurata, utile per riconoscere la dilatazione delle cavità renali e la presenza di masse solide;

Tomografia computerizzata (TC): una tecnica che utilizza le radiazioni ionizzanti, le quali consentono di individuare anche lesioni molto piccole e di definirne i rapporti con le strutture adiacenti;

Risonanza magnetica (RM): utilizza onde elettromagnetiche per evidenziare le vie urinarie e i reni e individuare eventuali dilatazioni patologiche;

Dott. Giuseppe Campo

MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO NEL TRATTAMENTO DEL TUMORE DEL RENE

Vuoi richiedere un appuntamento?

Se desideri un appuntamento per valutare la tua situazione, compila il modulo online selezionando la sede più vicina a te.

Il trattamento dei tumori renali localizzati e localmente avanzati è chirurgico, e generalmente non necessita di terapie aggiuntive quali la chemioterapia o la radioterapia. In presenza di tumore metastatico, invece, il trattamento preliminare resta tendenzialmente chirurgico, cui seguono chemioterapia o immunoterapia.

Vi sono diverse tecniche chirurgiche, che dipendono dall’estensione del tumore del rene e dal tipo di lesione:

Nefrectomia parziale o enucleoresezione (Open, Robotica,laparoscopica) La nefrectomia parziale (rimozione del tumore risparmiando il rene) viene generalmente effettuata con tecnica Open/laparoscopica/robotica (in base al centro dii afferenza), che trova indicazione in tutte le lesioni minori di 4-7 cm, anche se, con l’evoluzione delle tecniche chirurgiche, le indicazioni si stanno ampliando anche a masse di dimensioni maggiori. Il vantaggio di tale approccio consiste nella preservazione del rene “sano” circostante, mantenendone la funzione senza aumentare il rischio di recidiva. L’utilizzo della tecnologia robotica aumenta notevolmente la precisione dell’atto chirurgico, massimizzando quindi la preservazione del tessuto renale adiacente alla neoplasia.

Nefrectomia radicale (Open, Robotica,laparoscopica).

Termoablazione percutanea. Si tratta di trattamento mininvasivo riservato a piccole masse renali che si realizza mediante un accesso percutaneo TC guidato (attraverso la cute del fianco si introduce una sonda che raggiunge e cauterizza la neoplasia renale). Questo è generalmente riservato a pazienti con controindicazioni a trattamenti chirurgici più tradizionali o con un solo rene.

Radioterapia. La radioterapia stereotassica corporea (o SBRT) può essere un’alternativa a trattamenti più invasivi in particolare nei pazienti fragili o con comorbidità. Inoltre, la radioterapia stereotassica può essere utilizzata per il trattamento delle oligometastasi da tumore renale, sia esclusiva che in combinazione con le moderne terapie sistemica come ad esempio l’immunoterapia.

Gruppo multidisciplinare

Un approccio al trattamento del tumore renale multidisciplinare è possibile grazie alla collaborazione delle Unità Operative di: Urologia, Radiologia ed Oncologia.

Le strategie terapeutiche coinvolgono sempre diverse figure specialistiche quali urologi, radiologi interventisti e oncologi. Per fare in modo di accompagnare il paziente nel percorso diagnostico e terapeutico è corretto indirizzare i pazienti verso un approccio multidisciplinare. Questo comprende tutte queste figure specialistiche che, insieme alle tecnologie più avanzate, porta al paziente il miglior piano di cura ideato su misura per la sua condizione clinica.

Ricevo presso i seguenti studi. Prendi un appuntamento!

Appuntamenti

Villafranca di Verona

Centro di Medicina Day Clinic

tel. 045-8601073

Verona

Centro di Medicina Medibe Proiect

tel. 045-8104760

Pescantina

Medic-In

Tel. 045-9611509

Arzignano

Centro Medico Benessere e Salute

Tel. 0444-478241

Verona

Centro Polispecialistico Arena

tel.045-4649300 / 366.4171846

Bussolengo

Poliambulatorio il Gelso

Tel.045-6574525

Legnago

Clinica domus Salutis

tel. 0442-602688

Prenota un

Appuntamento

Feedback

Cosa dicono i miei pazienti

Il dott Campo è stato molto professionale, attento e altrettanto gentile! Consiglio vivamente

Matteo

Villafranca di Verona

Il Dr Campo è un professionista nel vero senso della parola, in quanto oltre ad essere molto preparato, ti mette subito a proprio agio… Sembrava lo conoscessi da una vita… Lo consiglio vivamente

Fabio nicola Gennaro

Verona