Urologia

Tumore della prostata

Medico Chirurgo specializzato in Urologia ed Andrologo

Patologie

Tumore della prostata

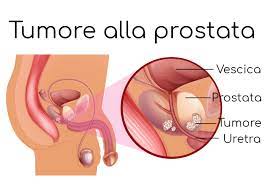

Cos’è il tumore della prostata?

Il tumore della prostata è il tumore più comune tra gli uomini, e il rischio è direttamente correlato all’età: se tra i 50 e i 60 anni sino a 1 uomo su 4 può presentare cellule cancerose nella prostata, a 80 anni questa condizione riguarda almeno 1 uomo su 2. Il tumore alla prostata cresce in genere lentamente, senza diffondersi al di fuori della ghiandola, e presenta un tasso di sopravvivenza a 5 anni superiore al 95%. Esistono tuttavia anche forme più aggressive, nelle quali le cellule malate invadono rapidamente i tessuti circostanti e possono anche diffondersi ad altri organi.

Quali sono le cause e i fattori di rischio del tumore della prostata?

I fattori di rischio che possono aumentare il rischio di tumore alla prostata sono:

- età: questo tumore è più comune dopo i 65 anni

- familiarità per tumore prostatico; per quanto in grossa parte le cause genetiche rimangono sconosciute, sino al 10% dei pazienti con familiarità per tumore prostatico possono avere una mutazione del gene BRCA

- obesità

- gli uomini afroamericani sono più a rischio degli altri, anche se le cause di questa maggior incidenza sono sconosciute

- dieta ricca di grassi saturi

Quali sono i sintomi del tumore della prostata?

Nelle fasi iniziali della malattia neoplastica, il tumore alla prostata è in genere del tutto asintomatico, tanto che il 30% circa dei casi viene scoperto quando la malattia si è già diffusa oltre la ghiandola.

Crescendo, la massa tumorale può dare origine a sintomi urinari da compressione delle strutture adiacenti:

- difficoltà a urinare (specie a iniziare) o bisogno di urinare spesso

- dolore quando si urina

- sangue nelle urine o nello sperma

- sensazione di non riuscire a svuotare la vescica

Una diagnosi precoce può essere effettuata attraverso la misurazione del PSA, l’antigene prostatico specifico, con una semplice analisi del sangue da effettuare regolarmente dopo i 45-50 anni di età, unitamente a una valutazione clinica. I dati emergenti dai lavori sullo screening suggeriscono di eseguire l’esame dopo i 40 anni in caso di familiarità.

La diagnosi di tumore della prostata si affida agli esami di screening, poiché negli stadi iniziali questa neoplasia è in genere asintomatica.

Gli esami comprendono:

Esplorazione rettale

PSA (Antigene Prostatico Specifico): consiste in un prelievo di sangue Livelli elevati di PSA o livelli crescenti nel tempo potrebbero indicare una prostatite, un’ipertrofia prostatica o un tumore della prostata.

Ecografia prostatica ad alta risoluzione (MicroUS): questa metodica è presente solo in centri selezionati e permette un primo screening per il tumore prostatico anticipando altre metodiche più invasive. L’esame che si basa sull’utilizzo di un’ecografia trans rettale ad elevate frequenze.

RMN prostatica multiparametrica: questo esame diagnostico si basa sull’utilizzo di onde elettromagnetiche, permette, mediante l’utilizzo di differenti sequenze, di identificare la presenza di aree sospette a livello della ghiandola prostatica, oltre a fornire indicazioni sull’estensione locale della neoplasia che possono essere utili nella pianificazione del trattamento.

Biopsia prostatica: In presenza di un sospetto clinico (palpatorio), biochimico (PSA elevato) e di imaging (RMN prostatica e/o MicroUS), l’urologo può raccomandare una biopsia prostatica al fine di procedere a una caratterizzazione istologica della problematica mediante l’invio dei prelievi bioptici in anatomia patologica. Tale caratterizzazione è fondamentale al fine di impostare il successivo iter terapeutico adattandole alle caratteristiche della neoplasia e del singolo paziente. La biopsia può essere eseguita per via transrettale o per via transperineale a seconda della localizzazione della neoplasia, spesso utilizzando i dati derivanti dall’imaging per eseguire una biopsia con fusione di immagini che risulta ancora più precisa e meno invasiva per il paziente, limitando il numero di prelievi.

Le biopsie vengono sottoposte a esame istologico al microscopio. Se vengono rilevate cellule neoplastiche, il medico anatomopatologo provvede a stabilire il grado e l’estensione del tumore nel tessuto. Possono quindi rendersi necessari altri esami ematici o radiologici.

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)

Scintigrafia ossea:

PET total body con PSMA

Dott. Giuseppe Campo

MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO NEL TRATTAMENTO DEL TUMORE DELLA PROSTATA

Vuoi richiedere un appuntamento?

Se desideri un appuntamento per valutare la tua situazione, compila il modulo online selezionando la sede più vicina a te.

Trattamenti

Una volta confermata la diagnosi di cancro della prostata e stabilito il grado di aggressività in base al punteggio di Gleason, l’urologo discute le opzioni terapeutiche con il paziente. Gli approcci terapeutici per il cancro della prostata sono molto variabili e vanno dalla vigile osservazione alla sorveglianza attiva, dalla terapia focale del tumore prostatico alla radioterapia, all’intervento di asportazione della prostata (prostatectomia radicale) all’ormonoterapia e alla chemioterapia. La scelta del trattamento dipende da fattori come l’estensione del tumore, la sua eventuale diffusione extra-prostatica, l’età del paziente e il suo stato di salute generale.

L’esperienza unita all’utilizzo di strategie diagnostiche e terapeutiche all’avanguardia e a un approccio multidisciplinare ( urologi, radiologi, medici nucleari, anatomopatologi, radioterapisti e oncologi) permette di selezionare l’iter terapeutico più adatto al singolo paziente, tenendo in considerazione le sue aspettative e le sue caratteristiche cliniche.

Sorveglianza attiva: consiste nella valutazione periodica del paziente mediante biomarcatori, esami di imaging ed eventualmente ripetizione della biopsia. Presso Humanitas è attivo il protocollo PRIAS, protocollo multicentrico per il monitoraggio dei pazienti con tumore prostatico a basso rischio.

Chirurgia robotica e laparoscopica : è il trattamento più diffuso per il tumore prostatico. La tecnologia robotica/Laparoscopica , che viene adottata in più del 95% dei casi, permette da un lato di ottenere un’elevata efficacia oncologica, limitando però notevolmente l’invasività per il paziente e massimizzando il risparmio delle strutture nervose e muscolari che controllano la funzione sessuale e la minzione. Inoltre, per tutti i pazienti candidati a chirurgia, è utile il servizio di counselling che prevede un percorso riabilitativo pre- e post-operatorio che coinvolge diversi specialisti (fisioterapisti, andrologi, urologi) al fine di massimizzare i tempi di ripresa funzionali a seguito di un incontro conoscitivo settimanale con i pazienti.

Radioterapia: la radioterapia svolge un ruolo importante nella gestione multidisciplinare del tumore alla prostata nei diversi stadi, dalla malattia a basso rischio fino al tumore localmente avanzato. La radioterapia può essere utilizzata sia come trattamento di prima scelta con l’intento di eradicare il tumore prostatico ed eventuali metastasi linfonodali pelviche, sia nei pazienti operati che presentano fattori di rischio per recidiva di malattia (radioterapia adiuvante) o evidenza di progressione biochimica in corso di follow-up (radioterapia di salvataggio). Il trattamento radiante utilizza radiazioni ionizzanti ad elevata energia per distruggere le cellule tumorali, pertanto è caratterizzato da una non-invasività e non necessita di ricovero ospedaliero. Grazie alle moderne tecniche quali l’intensity modulated radiation therapy (IMRT) e l’image guided radiotherapy (IGRT), la radioterapia permette di erogare dosi curative al tumore o al letto tumorale, risparmiando gli organi circostanti e minimizzando gli effetti collaterali, tra cui l’incontinenza e la disfunzione sessuale. Inoltre, con la tecnica avanzata definita Stereotactic body radiation therapy (SBRT) che colpisce ancor più selettivamente la zona da trattare, la radioterapia può essere eseguita in poche sedute, generalmente fino a 5, rispetto alle 20 – 35 sedute previste dalla radioterapia convenzionale.

Ormonoterapia

Chemioterapia

Ricevo presso i seguenti studi. Prendi un appuntamento!

Appuntamenti

Villafranca di Verona

Centro di Medicina Day Clinic

tel. 045-8601073

Verona

Centro di Medicina Medibe Proiect

tel. 045-8104760

Pescantina

Medic-In

Tel. 045-9611509

Arzignano

Centro Medico Benessere e Salute

Tel. 0444-478241

Verona

Centro Polispecialistico Arena

tel.045-4649300 / 366.4171846

Bussolengo

Poliambulatorio il Gelso

Tel.045-6574525

Legnago

Clinica domus Salutis

tel. 0442-602688

Prenota un

Appuntamento

Feedback

Cosa dicono i miei pazienti

Il dott Campo è stato molto professionale, attento e altrettanto gentile! Consiglio vivamente

Matteo

Villafranca di Verona

Il Dr Campo è un professionista nel vero senso della parola, in quanto oltre ad essere molto preparato, ti mette subito a proprio agio… Sembrava lo conoscessi da una vita… Lo consiglio vivamente

Fabio nicola Gennaro

Verona